Emerson Kitamura

Column

2019.12.29 Sun

Manuel Bienvenu アルバム GLO 2020/1/29 発売!

2019.10.01 Tue

mmm with エマーソン北村「CHASING GIANTS」2019/11/27(水)発売!

詳しくは「emerson solo」コーナーのこちらをご覧ください!

2019.06.18 Tue

ナイロビ旅行記(8)エマソロライブ、書き残したこと

<エマソロライブ>

滞在の最終日である2019年3月9日(土)に、滞在中で初めてのエマソロライブを行った。この日の記憶はなぜか他の日とちょっと違っていて、思い出そうとすると少しふわっとした、現実離れした情景ばかりが浮かんでくる。ライブそのものは現実離れしていなくて、ナイロビだろうが下北沢だろうが、準備→本番→撤収という一日の流れはまったく変わらない。しかしこの日はずっと、セッティングをして精一杯演奏している自分と、地面から10cmくらい上で不思議なシチュエーションにいる自分とが同時進行しているような感じがしていた。

理由の一つは、ライブ会場となったThe GOAT Social Clubが、予想とは全く違った、今までナイロビで見たどことも似てない場所だったからかもしれない。このカフェはナイロビから北に約17km離れた(市内からUberで30分くらい。渋滞がなければ)Kiambuというところにある。現在はナイロビに通勤する人も住むこの街はなだらかな丘と灌木の林に囲まれていて、素晴らしく美しい。一見倉庫風の建物にあるカフェに入ってみると、そこは観光客向けでも地元向けでもない独特の雰囲気を持っていた。店内に飾られたアートや調度品はアフリカを基調にしているのだけどよく見るとクオリティが高く、それでいて敷居の高い感じがない。それもそのはず、ここは著名なアフリカ人画家とデザイナーのお二人が経営していて、お店は彼ら自身のセンスを示す拠点的な場所でもあるようだ。お客さんも黒人・白人・東洋人(日本人だけではない)が一つのグループになって来ていることが多く、彼らが話す様子も落ち着いていて、気取っていない。何もかもが素晴らしいのだが、自分にはここを分類できる基準がない。まあいいか、スタッフのみんなもフレンドリーだしごはんも美味しいから、自分のことをやるだけだ。

準備は問題なく進み、やがてライブ。本番前に少しだけ敷地内を歩いてみた。赤土と木々の緑のコントラストがとても印象的だった。ライブ前半は室内で演奏したが、お店の人々は何か言いたそうだ。店の奥は庭になっていて、どうもそちらに出て演奏してほしいのだが、機材が多いから言い出せなかったようだ。もちろん大丈夫ですと答えて休憩中に移動。後半は花が咲き乱れる美しい屋外でのライブとなった。

近くに住む日本からの駐在員ご一家も来てくれたが、主なお客さんは現地の人が多く、ライブがあると知らずに来ている人も多かった。僕としては理想的なシチュエーションだ。そしてご飯のために来たお客さんから帰りがけに「面白かった」と言ってもらえたのが、エマソロとしては本望であり、とても嬉しかった。

もう一つの不思議な出来事は、オーナーに紹介されてライブに突然参加してくれたオンディさん。普通のお客さんで来ていたのに、歌が歌えるから参加したいという。私の名はオンディです、というのを、私の歌うキーは「on D」です、という意味かと勘違いして、Dのコードを弾くことから始めた。曲も何も決めずに、お互いがアドリブで進めてゆく。その歌にはこれ見よがしなところが全くないのに、不思議とその場の時間に溶け込んで、素晴らしかった。演奏が終わっても話をしなかったし、おそらくプロのシンガーではないから今後も連絡のつけようがないオンディさん。今どうしているだろう。

アンコールにはケニアの曲をカヴァーしようと、出発前も滞在中もずっと悩んでいたのだが、結局選んだのはグルーヴィなBengaやオハングラではなく、Fundi Kondeの古いゆったりしたKipenzi Waniua Uaという曲だった。それに比べると、イケイケのヒップホップカヴァーを現地のライブでやり遂げたふちがみとふなとの精神力ははんぱないなあと、一週間前のことを思い出した。はるか昔のことのようだ。

同じく一週間前にレコーディングを担当してくれたショーンやChekafeでフラワーアレンジメントをしてくれたご姉妹、それにMariさんOtiさんのご家族も来てくれてちょっとしたパーティのようになった後、車でナイロビに戻った。先日の襲撃はこの辺で起こって、大変だったのと話をしながら、珍しく渋滞のない高速を走る。その窓から見るビルがシルエットになりかけていて、きれいだった。

<書き残したこと>

以上で僕のナイロビ旅行記は、終わりです。しかしこの旅行記は、ある時は日付ごと、またある時にはテーマごとにまとめたために、両方から抜け落ちたことがたくさんありました。以下それらを思いつくまま、順不同に書いていきます。

– – – – – –

よく考えたら普通は旅行記の冒頭にあるはずの、日本から・日本への移動のことを全く書いていなかった。今後旅行される方のためにまずは飛行機のことを。

東京からナイロビへの移動。僕は羽田を深夜に出発し、中東(僕の場合ドーハ)で一度乗り換える便を使った。深夜発だと出発日の昼をまるまる仕事や準備に使えるし(買い忘れていた鍵を買う時間もあった)、機内で寝て起きると自分にとっての朝が実際のドーハの朝と一致するので、時差をあまり感じなくて済むメリットがある。ドーハで乗り換えると一気に客席はケニアの人が増え、窓から下を見るとアラビア半島の砂漠が幾何学模様みたいだった。

僕はキーボード二台とサンプラーを持って移動するので、手荷物をどうするかはいつも大問題だ。ただしキーボードは小さいのでスーツケースに入れて、そのまま普通に預ける。サンプラーは機内に持ち込む。今回は手荷物に関する積み残しなどのトラブルにも会わなかった。ただし空港の税関では、スーツケースを開けるとキーボードやケーブルなどが現れるので毎回、色々と質問される。我々のライブが、主催ではないものの日本大使館の建物内で行われることが、税関職員とのやりとり上で役に立ったようだった(ライブのフライヤを持つようにとMariさんからアドバイスされていた)。

税関に限らずジョモ・ケニヤッタ国際空港の中はセキュリティチェック(という名目でいろいろと止められること)が多い。正直、街中の危険とされる地域よりも断然空港内の方が、イヤな空気だった。権力を持っている人とそうでない人との人間性の差は、こんなにわかりやく現れるものなんだなあ。

帰りもドーハ経由。午後にナイロビを発ち、一晩ドーハの空港で乗り換え待ちをする(この行程が安かった)。ドーハの空港は広いが分かりやすい。ただし発着便が多すぎて掲示板の更新が間に合わず、出発ゲートがギリギリになって分かることも。時間があるから空港内を散歩してゆっくり飲もうと思っていたがあらゆるものの値段が恐ろしく高く、結局バーガーキングと仮眠室で過ごした。ドーハの空港を歩いているのは外見からは「なに人」か分からない人が主流で、なぜか非常に落ち着く。

全くの偶然だが、僕がジョモ・ケニヤッタ国際空港から出発するその日に、アディスアベバからナイロビに向かって離陸したエチオピア航空302便が墜落した。同じ機体での墜落事故は前年にもインドネシアで起こっている。このような事故で犠牲になるのは大抵メジャーな路線の利用者ではなく、その地域に根ざした仕事や用事で飛行機に乗る普通の人々だということが、腹立たしい。

お金は、日本でUSドルを用意しておき、入国翌日にナイロビ市内のショッピングモールにあるショップでケニアシリングに両替。ほぼ、1ケニアシリング=1日本円の感覚で計算できる。クレジットカードを使ったのはナイロビ国立博物館の入館料だけだった(ただし今回僕は現地のお宅に滞在させてもらったので、ホテルなどの状況は分からない)。現地の人々の間では、電子マネーもかなり使われている模様。

ビール。第4回の食べ物の話の時に書き忘れた。ナイロビのビールはTuskerとWhite Cupの二種類がほとんど。どちらも、日本のビールとの違いは、キンキンに冷やされていない温度でも美味しいようにチューニングされていることだと思った(日本以外のビールはすべてそうかもしれない)。

滞在していたお宅近くの道を一人で歩いていたら、知らない女性に話しかけられた。その時の会話。

「ヘイだんな、話しない?あなた中国人?日本人?(日本人です)私に仕事くれない?私は今、週に1日しか仕事がないの(それは大変ですね。)。あなたは会社員?だったら私に仕事くれない?(いや、僕はツーリストなんで、、)あっそう、じゃあ、今私に100シリングくれない?100シリング(いや、僕もそこのキヨスクに行くところでお金持ってないんで、、)。あっそう、じゃあ、さようなら(あきらめるの早っ!)。」

滞在したお宅のお手伝いさん Veronica。ヴェロニカは一時間近くかけて近くの町から歩いてやって来る。9時に来てまず洗濯。庭に干して(すぐに乾く)、それから掃除。石の床をモップで拭いてゆく(これもすぐに乾く)。洗い物をして夕食の支度をし、翌日の豆を浸けたりして、4時か5時に帰る。曜日ごとに特別な仕事もある。一度僕の水筒を洗ってもらったが、洗剤をがっちり使ってすごい勢いでこすってくれた。僕の部屋も掃除してもらう。初めは部屋に入る方も入られる方も少し気まずくて、かといって部屋を出るのもおかしいので、二人とも押し黙って掃除をしてもらっていた。最後の方は結構打ち解けたけど。日曜日は休みで、その前日に会うのが最後になるから、土曜日の朝にしっかりとさよならのあいさつをした。

2019.05.26 Sun

ナイロビ旅行記(7)再び街のこと、アーティストトーク、フェス

<中心地区を歩く>

この旅行記にも何度か出てきたCBDとはセントラル・ビジネス・ディストリクトの略で、政府機関や企業本社が集まる、文字通りナイロビの中心となる一角を指している。ここと、道一本隔てたダウンタウンとを合わせたエリアが、多分ナイロビで唯一、徒歩で都会らしさを感じることのできる地域だ。僕にとってはまず最初に歩いてみたいところだったが、MariさんOtiさんご夫妻はあまり積極的でない。やはり危険という理由から(いわゆる犯罪だけでなく、写真をとっていると官憲からとがめられ、金を要求されたり拘束されそうになることもあるらしい)だが、実際にどうかということはさておき、長年街の変化を目の当たりにしてきたご夫婦にとって、治安を含めてすっかり変わってしまった市中心部は、もはや足の向く場所ではないのだろう。その気持ちは、僕にもよく理解できた。

とはいえやはり一度はCBDを観ておかなくちゃ、ということで、例のアーティストトークまでの「待機期間中」のある日、三人で出かけてみた。

やはり来てみて良かった!CBDのそのまた中心にある郵便局や銀行本社など、独立前の建築と思われる古くてモダンなビル群。そしてビジネスマンから物売りまで、街角に居る大勢の人びと!ナイロビの他地域では見ない、ビシッとしたスーツで歩いている老人などもいて、とてもかっこいい。

続いて、旅行者には危険と言われるダウンタウンへ向かう。ところが、道を一本渡るだけであっけなくそのエリアに入ってしまい、「あれ、もうダウンタウンなの?」と思うくらい、風景はCBDと変わらなかった。…と思っていたら、最初に気づいた変化があった。

それは、音。車の音や人の声が高くなり、まるで騒音の隙間をぬって風景を見ているようだ。携帯屋、レストラン、通りの先にはイスラム風の建物も見える。市場のようだ。そしてダウンタウンの目抜き通りには思い思いのペイントを施したバスがズラリと停まっており、バスの前に立ったおっちゃんらが道行く人々に何やらアピールしている。ここは長距離バスの発着場所なのだ。

ケニアでバスは個人営業に近い形で運行されているらしく、車掌と客引き?を兼ねたおっちゃんらが「ウチのバスへどうぞ」と競う様子は、有名なのだそうだ。かつてはファッションリーダーの役割も果たしていたらしい(プランドものでキメた、90年代リンガラバンドの衣装に通じる発想だ)。そうした「客引き芸」のひとつなのか、おっちゃんらの鳴らす口笛?のテクが半端ない。唇ではなく歯か何かを使っているのかもしれないが、口をすぼめて出すリズミカルな音の大きいこと!何人ものおっちゃんが競って吹くその口笛が、重なっては街の騒音と同期して、確実にひとつのグルーヴを作っていた。写真が撮れなかったことより、これを録音できなかったことの方が悔やまれる。

Nairobi Odeon と書かれたかつての映画館(ネットで調べたところでは1950年代に建てられたらしい)を横目で見ながら短時間のダウンタウン歩きを終え、再びビジネス街へ。

ナイロビのランドマークであるケニヤッタ国際会議場へは一応押さえおくか程度の気持ちで向かったのだが、行ってみるとこれがまた僕の古ビルマニア心に訴える素晴らしいものだった。1970年代にヨーロッパ人の設計によって作られた建物はとても良く整備されていて、まるで当時の映画のよう。おまけに28階の屋上(戸外!)に登ることができるという。ビルだけでなく高いところも大好きな僕は、即決で展望エレベータのチケットを買った。

さっき歩いたダウンタウンがビルの間から見えている。ナイロビ駅のレンガ造りのヤード。日本大使館のあるアッパーヒル。どのエリアが何を目的とする地域なのか、一目瞭然に配置されていて昔のゲーム「シムシティ」の画面のようだ。中心部から少し離れると緑が増え、真新しいオフィスビルが建つ。クオナやレコーディングをしたスタジオは、そのあたりだ。遠くには、ンゴングヒルも見える。車で走り回っては、演奏したり楽器を運んだり人に会ったり買い物したり、そしてつい10分前までその喧騒にもみくちゃにされていた街が、指先でつまめるようなサイズで並んでいる。爽快な風景なのにちょっと寂しいような、何とも言えない気持ちになった。

ナイロビの街について、もう一つ書いておかなければならないことがある。それは「スラム」の存在だ。最大の「スラム」であるキベラ地区は、ショッピングモールの並ぶキリマニ地区の隣、幹線道路を超えてすぐのところにある。今現在も、水の調達にさえ苦労するような生活がそこにある。キベラで孤児やストリートチルドレンのための学校を運営している早川千晶さんからはそこでのライブのお誘いをいただいたのだが、スケジュールが合わず実現しなかったのは残念だった。幹線道路に入るジャンクションを通るたびに、建ち並ぶマンション越しにキベラが見えていた。キベラだけでなく、市内を走っていて「あれ、ちょっと雰囲気変わったな」と思うと、トタン屋根の家並みがすぐに現れる。高級マンションが増える一方でこういう生活はなくならない。そして日本からライブをしに来て、それを高いところからも低いところからも眺めている僕がいる。自分は一体、どこに属しているのだろうか?

<アーティストトーク>

3月8日金曜日、ついに Kuona Artists Collective において「Emerson Kitamura Artist Talk」が行われた。外国人の、しかも美術家でない人がトークをするのは相当珍しいとのこと。敷地の中庭にキーボードと椅子を出して、20人ほどが集まってくれた。ほとんどはここで制作活動をしている美術家だ。

テーマは、How African music inspired my music? アフリカの人々を前に一度自分のアフリカ音楽に対する理解を話して、それが伝わるのかどうか試してみたかったのだ。内容についてはまた改めてレジュメをアップしたいと思うが、自分が話したこととその反応を、簡単にまとめておく。

(1)まず僕が誰で何をしにナイロビに来ているか自己紹介したあと、自分の音楽はアフリカ音楽にインスパイアされてきたことを話す。

そして、日本のポピュラー音楽は欧米だけでなく非欧米の音楽に対してもオープンになった時代があったことを、実際の音楽をかけて知ってもらう。それがどう聴こえるか、アフリカ音楽の影響があると感じられるのかどうかも、教えてほしい。

時間がなくて二曲しかかけられなかったが、一曲目は:

トニー谷「チャンバラ・マンボ」。参加者は、みんな笑っていた。ラテンと講談のミックスは、よく伝わっていたようだ。

二曲目は:

暗黒大陸じゃがたら「クニナマシェ」。個人的にもぜひアフリカの街で、アフリカの人の前でじゃがたらをかけてみたかったのだ。この音楽は何に聴こえますか?「Hip Hop」「Funky」との答えで、アフリカ音楽という答えはなし。

(2)アフリカの音楽の構造について、僕が思っていることを、キーボードを弾きながら話す。リフがとても機能的にできていること、十六分音符のすべてのタイミングが公平に絡み合ってグルーブを生み出すことなど。ちょっと専門的すぎて、美術家には伝わりずらかったかも知れない。

(3)各パートが別々のことをやりながら全体としてひとつのグルーヴを作り出すのがアフリカ音楽やレゲエの特徴だということ。その典型的な例として「ベースライン」の話をする。ベンガでも特徴的だったベースライン。そこから話はレゲエにそれて、「ベースラインだけ聴くと何の曲だか全然わからない超有名曲」クイズを出す。これはMUTE BEATのベーシスト松永孝義さんが生前やっていた「持ちネタ」を拝借したもので、会話で盛り上がらなかった時の保険として用意していたものだ。予想通り、トークより演奏の方が盛り上がる。アンコールまでもらって、結局トークだかミニライブだかわからない感じになって終了。曲は One Loveでした。

(4)質疑応答。「アフリカ音楽を聴いた時、歌詞についてはどうでしたか?」という質問に、全く答えられず。ここでもまた第5回に書いた問題につきあたる。「歌詞は意味だけでなく音でも伝わることがある」と言いたかったが、上手く英語で言えず、しどろもどろになると「でも言葉のバリアを壊してゆくのは良いことだわ」と逆にフォローされる。

英語は下手だが、翻訳した原稿を読み上げるだけではさらに伝わらないと思ったので出たとこ勝負の英語で話したが、思ったより単語が出てこなく、やはり簡単な翻訳の準備はするべきだった。しかし下手でも、日本語から翻訳せずに話しているときの英語の方が自然に話せているという、見ている人からの指摘もあった。クオナのメンバーからも「良いプレゼンテーションだった」との感想をいただき、ホッとした。

<アフリカ・ヌーヴォー>

午後にアーティストトークが終わって、この日にはもうひとつやりたいことがあった。クオナで見かけたフライヤで知った、今回がまだ2回目というピカピカに新しいケニアの音楽フェス、Africa Nouveau http://africanouveau.com/ を観に行くのだ。

会場は市の西郊の競馬場。植民地時代のイギリス文化で競馬場は上流の人々が集う場所であったためか、静かな池と芝生とが非常に美しい。そこにステージやDJブース、出店のテントが並ぶ。アフリカ美術の展示にも力を入れていることと、飲食店のスタッフが会場内を回って注文をとる(ちょっとうるさい)ことを除けば、完全に日本のフェスと同じスタイルだ。ケニアで目にした風景の中で一番なじみのあったのが、おそらく欧米を参考にしたであろうフェスの風景とは何か皮肉だなと、昨夜の真っ暗なベンガ定食屋を思い出しながら、ナイロビで始めてのエールを飲む。集まっている人々はおしゃれで、初日のSupersonicスタジオで見て以来の「イケてる」人々であることは明らかだ。でも日本のような、ただお金があるだけの富裕層とは何かが違っているのも感じた。例えば、たまたまこの日が重なった国際女性デーのことがMCで取り上げられていたり、話してみてもコミュニケーションが前向きで、素直にいい感じなのだ。一緒にフェスに行ったMariさんは「ナイロビでこんなフェスが実現するなんて、なんだかしみじみしちゃう」とおっしゃっていた。組織だったイベントができたという以上に、そこに集う人々の雰囲気が、そんな感じを与えたのではないかな。

夕暮れのフェス会場で、今までに見たナイロビの風景を思い出しながら、ここにある格差のことを考える。

ナイロビにいてたくさんの人から「昔は良かった」という言葉を聞いた。昔はもっと治安が良かった、昔はバスが時刻通りに走ってた、昔はもっと面白い音楽があった、などなど。もちろん経済発展の恩恵は一部の人だけでなく、薄い形では多くの人の生活に便利さをもたらしていると思う。それ込みでの「昔は良かった」だと思うのだが、キベラに代表されるように、格差は縮まるどころか拡がるばかりだということもまた人々に、はっきり認識されている(ライブ2ヶ月前の2019年1月には、高級ホテルの入る施設がアルシャバブに襲撃された)。

そんなナイロビの姿をもはや「日本とは違って」と表現することはできないだろう。「発展/途上」という区分けで我彼を比べることは、もはや全く意味がなくなってしまったからだ。しかし同時に、「経済発展に伴う矛盾」とひとことで片づけるだけでは、そこから抜け落ちる暮らしがたくさんあることもまた確かだなと思った。

暗い食堂ですごい演奏をバックに無表情でご飯を食べる人々、街角で何やら大声で主張し合っている人々、ノーと言わないまま物事を進めたり進めなかったりする人々、フェスでハグし合っている人々、そして夕刻の坂道を歩く通勤帰りの人々。その全員が、それぞれのリアルな時間を生きている。僕がナイロビでわかったことは、それだけしかない。

← (6)ついに生バンドに遭遇 へ

2019.04.29 Mon

ナイロビ旅行記(6)ついに生バンドに遭遇

<Ketebul Music>

前回、アフリカの人々は自分たちの古い音楽をかえりみないと書いたが、多分唯一、ケニアのポップ音楽の歴史に取り組んでいる人たちがいる。ゴーダウン・アートセンター(GoDown Art Centre)の敷地内にあるケテブルミュージック(Ketebul Music)はレコーディングスタジオとレーベルを兼ねた組織で、1940年代から70年代までのケニアポップミュージックの音源や映像を集めたり関係者にインタビューをして、それをアーカイブとしてまとめる活動をしている。

僕がケテブルを訪れたのは偶然で、クオナと並ぶアートセンターであるゴーダウンを見に行った時、まるでジャマイカのスタジオのような雰囲気の建物があるので、思わず中に入ってスタッフに話しかけたのだ。ちょうどその時スタジオは停電していて、窓際で本を読む以外することのなかったスタッフは快く応対してくれた。壁にはボブ・マーリーやサリフ・ケイタの写真。スタジオにはミュートしたドラムセットにアナログのミキサー。先日のSupersonicとは対照的な内装と低予算の機材は、僕に正直「これこそアフリカ音楽のスタジオだ!」と感じさせるものだった。実際ここではさまざまなレコーディングが行われ、常にミュージシャンが「たまっている」ような場所だったそうだ。「だった」というのは、近くゴーダウンが改装される予定で、古い工場を改造したその敷地の建物(ここは「工場街」と言われる地区にあり、周りには自動車の修理工場がたくさんあって、部品取りのための車の残骸が路上に延々と並んでいた)からは次々とアーティストが転出しているところだったからだ。このスタジオはこの後、どうなるのだろう。

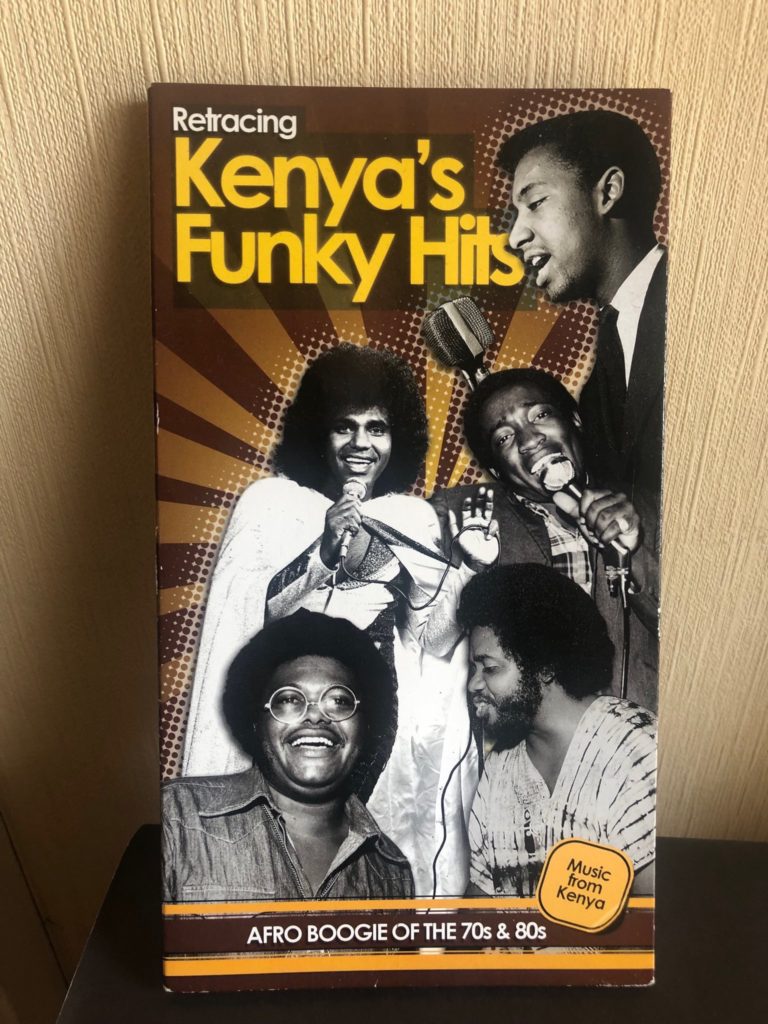

ケテブルで僕はRetracing Kenya’s Funky HitsというCD+DVD+本を買った。ベンガ、プロテストソングなどと並ぶアーカイブシリーズの一つだ。1ベージ目がジェイムス・ブラウンから始まっていて、納得!という感じ。1974年の彼のアフリカツアーに影響を受けてケニアでも多数のバンドが誕生し、その多くはルンバとアメリカのソウルの両方をレパートリーにして、ケニア国内だけでなくエチオピア等の隣国やヨーロッパまで、仕事のあるところにはどこにでも行っていたこと、そしてそのブームはディスコの波がナイロビへ及んだ時に終わってしまったことなど、本当に始めて知る歴史ばかりが書かれてあった。

<ついに生バンドに遭遇>

さて「待機期間」も三日目となった 3月7日木曜日、やっとクオナ・アーティスト・コレクティブから連絡が来た!アーティストトークは翌日金曜日に行うことに決定。さらに、訪問しているのが日本人ミュージシャンであることを知った中心人物の一人Kevin Odourさんが、僕を個人的に、地元で音楽が演奏されている店に連れていってくれるというのだ!しかもそれは「今夜」だと言う。三日間連絡がなかったあとでこれからすぐに来いとは、またもやケニアタイミング…もっともこの頃には僕もこのタイミングに慣れっこになっていたから、ケニアで一番したかったことが実現することに、否応なくテンションは上がるのだった。

クラブに行くメンバーはKevinさん、Otiさん、僕の三名。Otiさんの奥様であるMariさんが誘われなかったことが、僕には最後まで気がかりだった。音楽を聴きに出かけるのは「男同士」でなければいけないのだろうか(お店には女性客も多勢いた)?それともこれは僕への「おもてなし」だから?とにかく今は、先方のいう通りにするしか選択肢はない。真新しいコンバースを履いたOtiさんと僕は出かけた。

Kevinさんとの待ち合わせまでには時間があるから、Otiさんは髪を揃えたいと言い、ならばと僕も理髪店についていった。その店はAdams Arcadeというナイロビで初めてできたショッピングセンター(独立前にできたそう)にあって、他の「イオンモール」的ショッピングセンターとは雰囲気がまったく違っていた。古い郵便局、イスラム絨毯の店、店先で焼き鳥を焼いている肉屋、僕の実家にどことなく似ている日用品店などが並ぶその奥に、理髪店はあった。理髪師はOtiさんや他の客と何やら面白そうに話をしながら、バリカン一丁で髪を切り揃えてゆく。そのテクに驚きながら僕は、彼らの言葉が街の他の場所よりも一層聴き覚えのない響きになっていることに気がついた。彼らはルオ語オンリーで話し合っていたのではないかと思う。

クオナでKevinさんと合流。前の週に挨拶はしていたが、ちゃんと会うのはこれが初めて。他のクオナメンバーのようにニコニコせず、ゆっくり話す雰囲気は、独特の深みがあって僕は好きになった。あまり気軽にしゃべれる感じではないけれど。そして日も暮れて、ついにCBD(セントラル・ビジネス・ディストリクト)へ。明かりの落ちた街は夜の顔を見せていて、これがアフリカの都市なんだと思った。人出も多い。昼間はビジネスマンが携帯で話をしている歩道は、果物を売る露店で埋まっている。著名な彫刻家であるKevinさんは、この街でも有名人だ。駐車場から店に歩く5分ばかりの間に、「友人」から次々と声をかけられる。今の僕はKevinさんのお陰で彼らの「仲間」の位置にいるが、もし彼と一緒でなかったら、彼らには僕がどんな風に見えていただろうか。

この夜の主目的は、Ohanglaのバンドを観に行くことだ。オハングラはルオの音楽で、ネットで探すと太鼓やマラカス風の楽器を持って歌う伝統的なものが出てくるが、「今の」オハングラは打ち込みの、しかもコンピュータでなくヤマハのポータブルキーボードの内蔵音色をそのまま使ったトラックにのせて歌を歌うという、韓国のポンチャックや南アフリカのシャンガンエレクトロに通じる手法で作られている。チープな(僕はそう思わないが)機材で作られるそれらのサウンドはそれがポップスの中でも一層コミュニティに根付いた音楽であることを示していて、ハイスペックなコンピュータで作られるUSを頂点とする音楽とは対極の、もう一つの世界標準をなしているように僕には思える。それをバンド演奏してる現場というのはめちゃめちゃ楽しみだ。しかしKevinさんは、「バンドの演奏までまだ時間があるから、まず飯でも食いに行こう」と言う。はい、もちろん、ついて行くしか選択肢はないです。

足速に歩く彼らについてゆくのが精一杯で、地図も見れなければもちろん写真なんか撮れない。多分Tom Mboya通りに出たのだと思う。サファリコムの看板のある携帯ショップが入っている雑居ビル。セキュリティチェックを受けて石造りの階段を二階に上ると、ベースの音に不意を突かれた。ドラムス+ベース+ギター三人+ヴォーカル二人、計7人のバンド。食事に来たこの店にも、ベンガの生演奏が入っていたのだ。店は音楽を聴く場所というよりはテーブルが並んだ定食屋で、その隅でバンドは演奏している。客の中で黒人じゃないのはもちろん僕一人。結構年長者もいるバンドメンバーはちょっと死んだ眼をしていて、あの曲どうだったっけという風に相談しながら、明らかにノリノリではない感じで演奏している。それなのに曲が始まると、息ぴったりの男女ヴォーカルを始めとしてリズム隊からギターの絡み具合まで、CDで聴いていたベンガそのもののグルーヴとサウンドが出てくる!ぼろぼろのPAからベースが爆音で出て、マイクの立ってないドラムがとても近い音で鳴っている。僕がレゲエバンドやアフリカのバンドに感じる「あり得ないものを見ている」体験がそこにはあった。僕も一応ミュージシャンだから、日本であれば大抵どんなバンドでも、聴こえてくる音から個々の演奏がどう全体を構成しているか、自分の中で組み立てることができる。しかし今、至近距離で演奏するバンドを見ながら、それが全くできないのだ。それでいて全体のサウンドはまぎれもない「音楽」を表現している。グルーヴと音色で時間が曲げられてゆくような感じ。これが海外でバンドを見る醍醐味だ。ところが周りの客たちは、その演奏を見事なほどまったく意に介さず、静かにビールを飲んでいる。Otiさんによれば、来ている人はナイトライフを楽しんだりしない「普通の公務員とか」だそうだ。僕らも煮魚(ウガリ、スクマ付きで300Ksh=約300円)の骨を延々ほじりながら、何も言わずバンドを見続けた。Kevinさんは「こういう生バンドを入れる店は、ナイロビでもここくらいが最後なのではないか」と言っていた。水タンクで手を洗うふりをしてiPhoneのスイッチを入れ、演奏を隠し録りした。

「前座」のバンドがこんなだから、「メイン」のオハングラバンドはどんなだろうと期待して、クラブCity Platinumに向かった。Kevinさんが事前にマネージャーに連絡してくれたおかげでここも「顔パス」。しかしこちらのバンドは、正直微妙でした…。店の内装はクラブというより、80年代のディスコという感じ。フロアは7割がテーブル席で、3割がダンスフロア。そこに、ドラムス+キーボード二人+オハングラを特徴付ける金属の振りものや輪になった鐘をたたくパーカッション(音はそれぞれ、音量が100倍になったカバサとトライアングルといったところ。しかも叩くテクが半端ない)からなるバンドをバックに、歌手やダンサーがパフォーマンスをする。一人のキーボードがコードとベース、もう一人のキーボードが「ギター」を担当する。アフリカ音楽を特徴づけるギター、それをキーボードの内蔵音でシミュレートするのだ。どれだけデジタル好きなのか。しかしこの鍵盤ギター、音色はチープなのに、ギタリストがいるとしか思えない演奏をする。ベースはコード担当者の左手で、図らずもエマソロと同じ方法をとっているが、PAで無理に低音を上げていて、あり得ない程の音圧がある。パーカッションと相まって、正直うるさい。強いて良かった点をあげるなら「あ、このキーボード、ベースの音もギターも入ってるんだから、別にメンバーいらなくね?」という発想が、その音楽と分ちがたく結びついていることが発見できたことかな。バンドよりもむしろ、バンドの幕間にトークをするコメディアンが良くて、周りは爆笑していた(多分下ネタだと思う)。トークの合間に披露する歌も、メインのヴォーカリストより好きなくらいだった。ここでもお客は熱狂的に踊るわけでもなく、フロアでちょっと踊ってすぐテーブルに戻り、ビールを飲み、またフロアに戻るのを繰り返している。本当にこの人たちは「おとなしい」。しかしこの感じにも慣れてくると、パッと火はつかないけどじっくりと時間を過ごすこの流れが、彼らのいちばんの楽しみ方なんだな、と納得できるようになってきた。

先程のベンガ定食屋バンドとこの人力デジタルオハングラバンド。ナイロビの人々にとっては、定食屋バンドは死んだ眼で懐メロを演奏する消えゆく音楽形態で、クラブのバンドは日本人ミュージシャンにも見せられる新しいバンド、ということになるのかも知れない。しかし案の定、僕の心に残ったのは定食屋バンドの、歪んだ音響と素晴らしいアンサンブルの方だった。外側からの眼と内側の価値基準とは、どうして相容れないのだろうか。ごくわずか、ケテブルミュージックのような存在だけが細々とそれらをつないでゆくのだろうか。ひょっとしたらKevinさんはそんなことを全部知っていて、あえて両方を僕に見せようとしたのかもしれない。多分、そうではないと思うけど。なにも説明しないまま、彼は「友人」たちに挨拶されながら、Uberで帰っていった。

← (5)音楽と、言葉について へ

2019.04.26 Fri

ナイロビ旅行記(5)音楽と、言葉について

<ミュージシャンの自分探し?>

ミュージシャンの中でも僕がアフリカに行くと言うと、民族衣装を着て太鼓をたたくような「プリミティブ」な音楽に触れにゆくのだろうとイメージする人がいる。今のアフリカでそんな音楽は、そのために企画されたアルバムの中にしか存在しないだろう。僕は1980年代からレゲエやアフリカ音楽が好きで演奏活動をしてきたが、それらを「プリミティブ」だと思ったことはない。むしろ、その時々の政治や経済に翻弄されながらもその歴史なしではありえなかった強さと美しさを持つ、とても現代的な音楽だと思っている。そして僕が良いなあと思う音楽は、そんな歴史が、言葉による説明ではなくて普通の人の楽しみの中にちゃんと「音」として反映されている音楽だ。そういう意味では、普段の日本国内での僕の活動とナイロビでの音楽の見つけ方とは、変わるところがない。たった十数日間の滞在でその全貌に触れることは到底ムリだったけど、自分なりに見て・聴いてきたケニア・ナイロビの「今」の音楽についてメモしておく。

<カーラジオ>

そもそも今のナイロビの人は何を使って音楽を聴いているのか?簡単なのに、結局答が分からなかったことの一つだ。かつて全盛を誇ったカセットテープは、ほぼ絶滅している。CDも、雑貨屋に併設された小さなコーナーで売られているのを一度見ただけだった。若い人は主に、ネットで音楽を聴いている(ということは、検索次第で我々も同じものを聴けるということだ!)。僕はといえば、一番多く音楽を聴いたのは、カーラジオから。何せ行き帰りで一日二時間以上を車で過ごしたから、ジャンルごとに分けられたたくさんのFM局から、ありとあらゆる音楽が流れてくるのだ。

今一番普通に聴かれている音楽はやはり、USAのポップスやラップ音楽にダンスホールレゲエやアフリカ音楽の要素を加えた、打ち込みアフリカンポップスだ。もはやサウンドプロダクションだけではどこで作られたか分からないが、繰り返しいろんな曲を聴いていると、何となく、彼ら好みのメロディーとテンポと音色が分かってくる。意識して聴くと見落としてしまうその「なんとなく」が、僕にとっては一番の発見だったかもしれない。この感じに慣れてくると逆に、ナイロビで演奏する自分の曲のテンポが違って聴こえてしまい、苦労した(驚くことに、すべての曲が遅く聴こえた。むしろ逆かと思ってたのに)。

FM局から流れるのはアフリカの音楽だけではない。レゲエ、ヒップホップにテクノ、ロックやジャズのチャンネルもある。ヒップホップの局はなぜか、90年代の「ニュースクール」を多くかけていた。レゲエはルーツからダンスホールまで素晴らしく幅広い年代のものがかかり、ホレス・アンディも聴いたし、ボブ・マーリーは一日一回、必ずどこかで耳にした。ロックやジャズはなぜかサイケでアヴァンギャルドなものがよくかかる。とろ〜んとした音色が好まれるのか。

<音楽と切り離せない、言葉について>

ある時イケイケの打ち込みを聴いていたら、Otiさんに「これはゴスペルだよ」と教えられた。これがゴスペル?僕らがイメージするものと全然違うけど…と考えて気がついた!僕はサウンドだけにとらわれていて、最も大事な要素である「言葉」のことを忘れていたのだ。そういえばレゲエでも現地のミュージシャンと話をしていて意外なのは、僕らが注目するアレンジや演奏についてはあまり意識してなくて、音楽といえば「歌の言葉」を指す場合が多いことだった。そしてケニア、というかアフリカンポップスの場合はさらに、歌詞の内容以前にその歌詞が「どんな言葉で」歌われているかが大きなポイントになるという。それを理解するためには、言語の種類や言い回しだけではなく、彼らの日常における言葉のあり方について考える必要がある(僕自身は彼らの言葉を理解しないので、人から聞いたり読んだりしたことの受け売りです)。

ガイドブックには「ケニアでは英語とスワヒリ語に代表される現地語をミックスした言葉が話されている」とあるが、実際には、話す相手、場や内容に応じてミックスの内容が大幅に違う。二人のナイロビっ子の会話を見ていると、英語寄りで事務的な問題を話し合ったあと、ぐっと現地語寄りになって冗談を言い合い(会話は大抵必要事項だけでは終わらず、世間話や冗談が加わる。これは見ていてすごくいい感じ)、最後は「Sawa(OK)」や「Asante(ありがとう)」を言い合って別れる。僕には、少しだけ聴き取れる会話がだんだん音だけのものに変わってゆくことで、それが分かるのだ。僕の大好きな広告看板でも、キメのフレーズだけ現地語を使っていたりする。そもそも現地語には、スワヒリ語だけでなく多くの「部族語」が存在する(部族というのは問題のある概念だと思うので、以下注意して使う)。つまり言語のミックスとは、内容の単純な「翻訳」ではなく、あることを「何語」のどんなミックスで言うのかがすでに、相手との関係や、話す内容がどんな位置づけなのかを示している。

さらに「シェン(Sheng)」のことがある。英語と現地語を混ぜて「イケてる」新語を生み出すことで、仲間感や世代を主張するもの。僕と同年代のナイロビの人ならば「今のシェンは、俺らのとは違うからわかんねーよ」というような感じ。

このような言葉の多様性は音楽にも反映して、曲がどんな言葉で歌われているのかを聴けば、それがどんな場面で、さらにはどんな聴き手を想定しているかまで、わかる人にはわかるということになる。結果、僕らにはサウンド部分だけが興味深く聴こえていても、彼らにとってはそれ以上に、グッときたり大したことなかったりするポイントが歴然としていて、音楽から伝わる情報の質は格段に違っているのだ。音楽を作る者にとっては直接に自分に関わってくる、大事な発見だった。

<ベンガ(Benga)>

僕が1980年代にアフリカのポップスに出会ったとき、その多くは西アフリカのものだった。ルンバという、コンゴ民主共和国・キンシャサで大きな盛り上がりを見せた音楽が一番好きだった(当時はリンガラポップスと呼ばれていた)。実は、ケニアなど東アフリカの国々の音楽について、僕はあまり詳しくないままだった。今回ナイロビに行くことが決まってから付け焼き刃的に探った結果、ケニアにもルンバに対応する盛り上がりを見せた音楽があり、それはベンガ(Benga)と呼ばれることを知った(エル・スール・レコードさんありがとうございました)。例えば下のジャケット、Misiani & Shirati Jazzがその代表だ(このレコードは80年代には東京でも売られていたとのこと)。軽やかなギターリフを中心として曲が進んでゆくことや、歌を聴かせるパートからダンスパートへと進行する長尺な楽曲構成はルンバと共通するが、四つ打ちのキックと、歌メロにがっちり対応した音数の多いベースが(音量的に)大きいこと、そして、ルンバに比べると曲のテンポが若干遅めなこと(FMラジオから感じたテンポ感に、どことなく共通する)が特徴だ。ナイロビにいるからには、ぜひこの演奏に、生で触れてみたい。

ベンガに加えて、僕のライブやアーティストトークのために、ケニアポップ音楽の祖と言われる(ケニアで初めてエレキギターを弾いた人という説も)Fundi Kondeや、African Twistで有名なDaudi Kabakaの曲をチェックして、弾けるように準備した。しかし実際、それらの曲を知っている人は少なかった(歌がないという理由もあったと思う)。ライブが終わってから幾人かの人に「知ってましたよ」と言われたくらい(じゃあライブ中に言ってよ…ホントに「おとなしい」人たちだ)。それに比べると、現在のラップ曲をとりあげたふちがみとふなとのカヴァー曲の方が段違いに知られていて、ライブでも盛り上がった。アフリカ音楽に限らずレゲエもキューバ音楽も、今現在その中にいる人の多くは古いものには価値を見いださないとよく言われる。それをオーセンティックと言って喜ぶのは、我々のような外部の音楽マニアだけなのかも知れない。ベンガも、街で聴くものはテンポ感とメロディを残してサウンドはどんどん変わっている。ポップミュージックだからそれで当然だと思う。

とは言え、正直なところを言うと、僕はやはり1940年代から70年代までの世界の音楽のうねりを反映した、生のバンドで演奏している「古い」ケニアのポップスが好みだなあ。それこそ我々外部の者にもさまざまな発見をさせてくれるその要素は、きっとこの後の現地のポップス作りにも活きてくると思うのだけど…

もう一つ印象に残ることがあった。彼らから音楽のことを聞いていると、「別の場所からやってきた人」の話が大きな位置を占めている。国の内外を問わず、西アフリカからケニアに来た人がルンバを伝えた、モンバサから来た人が、あるいはキスムから来た人が新しい音楽を作った、といったストーリーがよく語られる。普通の会話の中でも「あのアーティストはコンゴから来て」とか「ナイジェリアから今度ツアーに来るアーティストは」などどいう話をよく聞く。僕は出発前には、〇〇地方の音楽の特徴はこう、「〇〇族」の音楽はこうという風に、それぞれの音楽が別々に存在するような印象を持っていた。でも僕がイメージしていたよりもはるかに広く、近隣のタンザニアやエチオピアはもちろん西アフリカとも、昔も今もかなり頻繁かつディープにミュージシャンの行き来があったようだ。その事実は、僕の固定観念をかなり揺るがすものだった。もちろん地域ごとの音楽は独自なのだけど、その独自性は他のエリアと断絶することよりもむしろ、エリア間を人が動くことによって発展してきたのではないかと思う。

ある音楽の「中心」をなす特徴は往々にして、そのグループの「一般」の構成員とは言えない「外部」の人間からもたらされることがあるという。ジャズの発生やレゲエにおけるボブ・マーリーの立ち位置など、そう考えることで見えてくることがたくさんある。もっとも、ベンガのオリジナルについて聞くとケニア以外の人は「ルンバの影響を受けてベンガが生まれた」と言い、ケニアの人は「いや、ベンガがルンバに影響を与えた」と言う。ブルースマンの「あのフレーズはオレが発明した」という話に似ていて面白いが、どちらが元祖かという話に意味がなくなるほどざわざわとした、人とアイデアの行き来から生まれたということなのだろう。

← (4)待つ。 へ

(6)ついに生バンドに遭遇 へ →

2019.04.21 Sun

ナイロビ旅行記(4)待つ。

<待つ。>

ふちがみとふなとさんが日本に出発する日は、滞在しているお宅近くの幹線道路で工事労働者の示威行動があり、一時道路が砂利で塞がれて警官が出動する事態になった。空港に行かなければならない時刻が近づく中、二人はゆうゆうと散歩したり音楽を聴いたりしている。さすがだ。そもそも今回のツアー中、ケニアだろうが日本だろうが変わることのない、二人のキャラの安定感には何度も驚いた。特にすごいのはふなとさんだ。滞在中はほぼ犬と遊んでいた姿しか思い出せないのに、ライブ写真を見たり音を聴いたりすると、見事な存在感を発揮している。僕も海外に行くとその地になじむタイプだと言われるが、二人の自然さには到底及ばない。結局、ギリギリ(またギリギリだ)のタイミングで交通は再開し、二人は帰っていった。彼らがお土産にArrowroot(クズウコン)のチップスを大量に買い込んだのを、僕もマネさせてもらった。

彼らが出発した日をまる一日休みにした後で、僕とコーディネーターのMariさんには次のミッションがあった。ライブイベントに出演できなかったクオナ・アーティスツ・コレクティブで、もうひとつ実現させたい企画があったのだ。それは、僕のアーティストトーク(トークイベント)。日本でも東京、大阪や山形で何度か行っているように、音楽についての僕の考え方を楽器を弾いたりDJをしながら語るというものだ。テーマは「アフリカ音楽はいかに僕の音楽に影響をおよぼしたか」。アフリカ人にアフリカ音楽のことを語るという、考えようによっては無謀な企画だが、僕にとってアフリカ音楽はレゲエと並んで1980年代=10〜20代のころ、流行りの音楽がつまらなくてどうしようもない時に熱く聴いた音楽だったから、もしアフリカに行くことがあったら必ずやってみたいと、以前から思っていたのだ。

クオナの中心人物の一人Kevin Oduorさんに話をもちかけ、コレクティブ全体としての返答を待つことにした。音楽イベントへの出演が実現しなかった反省から話の進め方を周到に計画し、「ひとつのことが終わってから次の課題に移る」ことにした。つまり、問題のイベントが終わって週が明けてから話を始めたのである。例によってコレクティブ側からの返事はいつ来るか分からない。できないかもしれないし、逆に「明日やりましょう」と言われるかもしれない。だから、スケジュールが空いているからとナイロビを離れて一泊旅行することなどもできず、この先数日間は「市内待機」するしかない。

ただ、僕の気持ちは暗くなかった。旅先の休日なんだから、することはアドリブで決めればいい。とりあえず1〜2日を市内観光に費やすことにして、僕の「通勤」範囲である滞在先とナイロビの往復ルートの範囲で、行きたいところを考えた。

<ケニア国立博物館>

普通ならば最初に上がる候補は、ナイロビ国立公園だろう。Mariさんは訊いてくれる。「エマーソンさん、動物見たいですか?」出発前にはサファリに興味はないですと言い切っていたものの、一瞬ブレて、高層ビルを望む草原でキリンにニンジン?をあげる自分を想像してみる。「えっと…、やっぱりいいです。」僕もなかなか、自分のタイプを変えられない人間である。そして僕にはそれ以外に、ケニアに行ったら必ず見たいものがあったのだ。それは、ケニア国立博物館にある初期人類の化石。ケニアとその周辺国にまたがる大地溝帯(巨大な地殻の割れ目)沿いの地域は、人類がその祖先から進化した最も古い時代の化石が多く発見されている、人類の歴史を考える上で最も重要な地域なのだ。MariさんOtiさんがクオナで打ち合わせをしている間、僕はナイロビ川沿いの公園にある博物館にいることにして、いよいよその化石を見に行った。

銃を持ったセキュリティに緊張しながら館内に入ると、特別な一角を仕切った専用の部屋に、その化石たちはあった。そしてその隣には…上手とは言えない大草原の書き割りをバックに、在りし日の彼ら一家の等身大模型が並んでいた。…ここは奈良や大阪の民族博物館か?ベタなジオラマを作りたくなるのも人類普遍なのか?僕は好きでしたが。結局僕にとって博物館で一番良かったのは貴重な展示ではなく、らせん階段の中央に吊り下げられた、普通の人々の昔の暮らしを伝えるたくさんの写真だった。写真には独立(1963年)前後のものが多く、「国」になってからは年の浅い彼らの歴史を、大事に語ろうとする姿勢が感じられた。

<食べもの>

ナイロビの僕が「待ち」モードに入っている間に旅行記の方も少し立ち止まって、滞在していたお宅などでいただいた、日常の食べ物のいくつかを挙げてみようと思う。

ウガリ:トウモロコシ(と言っても白く、甘くない。多分こちらが原種なのだろう)の粉を練ったもの。手づかみで取り、伸ばしてスプーン型にして(難しい)、おかずを挟んで食べる。これ自体に味はないが、見た目は蒸しパン、暖かい粉物という意味ではうどん、おかずとの相性の良さは米、という最強の炭水化物で、僕は大好きになった。街の飲食店では、メイン料理だけがメニューに書いてあり、これと下記のスクマは自動的についてくる。ウガリの他に炭水化物としては、チャパティもある。

スクマ(あるいはスクマウィキ):ケールの葉を炒めたもの。ほぼ必ずウガリとセットで出てくる。日本の漬物、あるいは韓国のキムチのポジションに近く、ウガリはもちろん何にでも加えることができて、塩味加減を自分で調節する。後述する「ベンガ定食屋」でも、魚の炊いたのを頼むとスクマ&ウガリがついてきて、全部で300ksh(約300円)だった。

ギゼリ:豆ととうもろこしを炊いたの。味付けは塩だけというのに豆自体に香りと味があって、とても美味しかった!

豆は毎晩のように翌日分を水につけておく。ギゼリの余ったのを翌日キャベツと一緒にカレー味で煮るとかも美味しかった。

ギゼリに限らず豆料理にはひよこ豆のカレーなどバリエーションが多くて、これを食べていればタンパク質はOKという感じがする。ただし美味しいからと毎日大量の豆を食べていたら、前半の五日間くらいまではお腹が張って、トイレに行くと腸内をさらっているような、ある意味ヘルシーなものが出続けた。

ポリッジ(お粥):ウジと言って、ヒエとキビを中心にした雑穀の粉を熱湯で溶き、レモンの汁と砂糖で甘酸っぱくして食べる。ご飯とお菓子の中間的な位置にあり、美味しかった。

とにかく雑穀と豆が普段の食生活の中心である。「雑穀」という言葉自体、久しぶりに使った気がする。僕の父方の祖父は北海道で雑穀の卸売業をしていたが、その頃以来のリアリティだ。スーパーでもこのような雑穀や豆、そしてそれらの粉のコーナーが素晴らしく充実していて、その容器は祖父の時代に使っていた樽や升とイメージが重なった。

また、食べものにはいくつかの名前を持つものもあって、例えばギゼリのことをルオの人々はニョヨと呼ぶ。このあたり、同じ食べものに対して日本でも地方ごとに異なった呼び名がつくのと、かなり近い感覚だと思った。

野菜:例えばトマトなどは日本とやや形が異なるが、種類自体はほぼ一緒。しかし、その味は全く違う!香りが良くて、苦味も甘みもきちんとある。もちろんバナナ、マンゴ、パッションフルーツといった果物は最高だった。

卵:滞在したお宅には、近くに住んでいるデンマーク出身の高齢の女性がいらして、自分の家で飼っている鶏の卵を売ってくれる。黄味がちょっと色薄いその卵が、ゆで卵にしただけで、体験したことのない美味しさだった。

魚:街で食べた炊いた魚の種類をあとから聞いたら、テラピアではないかとのこと。暗かったので分からなかったのだ。味つけも含めて日本の煮魚と全く一緒で非常に美味しかった。また英国風フィッシュアンドチップスもあり、ナイルパーチを揚げたのとポテトフライが出てきて、美味しかった。ナイルパーチは巨大だからスーパーではすでに切り身で売っている。ヴィクトリア湖が近いからか、この二種をはじめとする魚料理はある程度一般的だという印象を受けた。

肉:油や肉を食べる機会は、東京よりもずっと少なかった気がする。CBDにあるソマリア人の経営するレストランとThe GOAT Social Clubで山羊の肉を食べ、ナイロビ市内で豚の焼肉店に一度行ったくらいか。あと、中東風に、様々なバリエーションのつくねを焼いて売っているお店も何度か見かけた。イスラム文化やインド文化も、日本でイメージするより近くにあるのだなと感じられた。

街で食事のできるところとしては、まずJAVAがある。日本で言うとロイホとスタバを合わせたようなものか。ショッピングモールごとにある。町の商店に比べたら値段は若干高めで日本のカフェと同じくらいだが、コーヒーも食事もとても美味しい。KFCも一回だけ食べた。ケーエフシーと呼んでいる。あたりまえか。

コーヒーについてもう一つ。現地では飲んだコーヒーのすべてが美味しく、これは素晴らしいと思って豆を買ってきたのだが、東京に戻ってその豆でコーヒーを入れても、どうしてもあの時の味にならない。なぜだろう?軟水・硬水といわれる水の種類が関係しているのだろうか?

(5)音楽と、言葉について へ →

2019.04.20 Sat

ナイロビ旅行記(3)キャンセルされたイベント出演

<レコーディング>

大使館ライブの前日、3月1日のことだが(飛行機の遅延などのトラブルに備えてナイロビ到着日とライブ本番日の間に一日の余裕を持たせておいた)、Supersonic Africaというレコーディングスタジオでセッションを行った。同スタジオでエンジニアやプロデューサーをしているSean Peeversが2016年に行われたふちがみとふなとのライブを観てファンになり、次に来た時にはぜひ録音をとスタジオをコーディネートしてくれたのだ。

スタジオはクオナ・アーティスツ・コレクティブと同様にナイロビの西郊にある。瀟洒なエステート(邸宅のための大きな敷地)にいくつか建物があって、プロダクションやデザイン事務所、そしてこのスタジオが入っている。各業種が連携してアフリカ各地のコマーシャルフィルムなどを制作しているようだ。

スタジオに入って僕はつぶやいた。「もう、こんなスタジオは日本では作れないかも…」。アフリカのスタジオで録音という話からは全く予想できなかった、豪華なスタジオ。広いブースが2つのフロアに配置されていて、メインのミキシングコンソールは今や急速に使われなくなっているアナログの卓、しかもNeve(老舗ミキシングコンソールメーカー)の最新機種。パソコン+入出力装置だけのシンプルなスタジオが大勢となりつつある日本に比べて、デジタル面でもアナログ面でも先を行っている。内装もおしゃれで、落とした照明に赤と黒で統一された雰囲気は、僕が10年前に行ったパリのスタジオのよう。これまたフランス製のスピーカーから聴こえてくる音は、海外レコーディングだなと感じさせる、低音が大きいのにうるさくない、充実した音だ。

参加したのは我々三人とエンジニアSeanの他に、前回のライブを観て一緒に演奏したいと言ってくれたパーカッション奏者のWillieさん。ふちがみとふなとの曲の中から、これは?これは?と相談しながらレコーディングを進めてゆく。コンガやジェンベを中心に演奏するWillieさんは、サウンドチェックでは大きな音で叩きまくっていたのに、ふちふなの曲を聴いたとたんにその数分の一の音量になり、パーカッションソロを入れようと振っても「この音楽にソロはいらない。グルーヴが続いていた方が良い」と言ってやらなかったほど「おとなしい」人で、ここでもまた我々の「アフリカ人」パーッカショニストに対する先入観は覆されたのだった。ちなみに彼は、ケニア音楽の歴史の中で重要な役割を果たしている港町、モンバサの出身だと話していた。

録音された音源がどういう形でまとめられるかは、メンバー間でもまだ考え中。いずれ告知されることになると思うので楽しみにしていてください。

<キャンセルされたライブ>

実は、大使館ライブのあった3月2日にはもうひとつのライブ出演が予定されていた。クオナ・アーティスツ・コレクティブは美術家の集まる場所だが、月に一度、土曜日には(Satoと言う。シェン(Sheng)といって、英語のSaturdayと現地語をミックスしたもの)音楽イベントが行われる。いくつかのアーティストが出演するこのイベントに、ふちふなエマーソンも参加することになっていたのだ。しかし我々が日本を出発する直前になって、出演は取り消された。コーディネーターであるMariさんに事前の相談もないまま、当日の出演者リストから我々の名前が消えていたのだ。連絡をとったMariさんに対してクオナを運営する人々は、はっきりとは「出られない」と答えないのだが、「他の日にもライブはできるんでしょう?」というニュアンスをほのめかして、結局「これはNGという意味だろう」とこちらが判断せざるを得ない状況に追い込まれた。我々アーティストとしては、残念ではあるが受け入れるしかない。

仕方がないのでその日、我々とMariさん一行は、観客としてイベントを観に行った。ライブは行われており、Makademという有名なシンガーがニャティティという名の弦楽器で弾き語りをする演奏は素晴らしかった。最後は「4つ打ち」の打ち込み+各種タイコという、スタイルだけで言えば日本のフェスでも見るようなバンドが出て、コレクティブの構成員とその友人の観客たちは盛り上がっていた。我々もその時は、いきさつを忘れて楽しんだ。

Mariさんは「アフリカでは、物事がぎりぎりになって覆る」と嘆く。できないことを最後まで「できない」と言わず、直前になって依頼者に取り下げるよう判断させる。理由→結果という論理に沿ってまず自分の意見を主張する形のコミュニケーションではなく、イエス・ノーをはっきりさせないまま人間関係や「流れ」でものごとを結論に向かって持っていく。そんな物事の決定過程が、日常のやりとりから政治経済レベルにまで存在することが、この件をきっかけとして僕にも意識されるようになった。それは僕にとってはなんだか「日本的」でもあるが、それともまた違った得体の知れない壁のようなものでもあり、ノーと言わない「おとなしい」人々の、重層的な性格の一面を見た思いがした。

ただしこのイベントのキャンセルに関しては、僕はまた違った見方もできると思っている。実際に行ってみたイベントの雰囲気はとても良いもので、アーティストやさまざまな「人種」のお客がリラックスして自分たちの音楽を楽しむ場であった。いくら前回のイベントが好評だったとはいえ、我々は外部から来た、音楽傾向の未知数なミュージシャンである。もし立場が逆で、僕がイベント主催者だったらと想像しよう(この想像はこういう時、とても役に立つ)。我々のクオリティを認めないわけではないが、認めてもなおさら、この日のイベントの趣旨とのマッチングを、真剣に吟味するだろう。日本から来たというだけで軽いノリでブッキングするには、彼らの土曜日のイベントは(特にこの日はMakademという待望のアーティストの出る日)貴重な時間に過ぎたのかも知れない。ギリギリまで出演を断らなかったのも、イベントの方向性を最後まで測っていたためだとも受け取れる。

レゲエやアフリカンポップス、ヨーロッパの音楽だってそうだが、その地の政治や経済に翻弄されながら担われてきた歴史を持つ音楽には、オープンな構造がある一方で、人々によって磨かれてきた「ここはこうでなければ」という「好み」とか「勘どころ」が存在する。そして人々は、その好みをいかんなく発揮できる「現場」を、とても大事にする。見た目は日本のナチュラル系フェスと大して変わらないクオナのイベントでも、雰囲気はユルいながら、自分たちがそれによって救われることのできる自分たちのアートの重要性は、しっかり踏まえられているように思われた。日本で我々は、簡単にどこの文化でもピックアップできる(つもりになれる)ような環境にいるから、自分たちも海外に行けば無条件に歓迎してもらえると思いがちだが、やはり、本当のつながりを作ろうと思ったらそれなりのクオリティを伴って、こちらから手を差し出さなければならない。

もちろんMariさんはそんなことを承知で準備してきたから、突然のキゲウゲウ(翻る、覆るの意)は非常に残念だっただろうし、僕には、もし出演できていたらイベントにとっても貴重な機会になっただろう、それを逃すとは彼らももったいないことを、という位の気概もあるのだが、とにかくこのライブキャンセル事件は、ある意味普通にライブが実現していた以上にたくさんのことを感じさせてくれたのだった。そして、クオナの構成員は決して、自分たちのアートしか認めないような閉鎖的な人々ではなかったということは、その次の週のイベントで明らかになるのだった。その経緯もまた一筋縄ではいかなかったのだけど…

<Chekafe ライブ>

キャンセルとなったイベント出演の代わりとなるライブを、ぜひ組みたい。コーディネーターのMariさんにとっては本番4日前からの、バタバタにもほどがあるミッションである。Mariさんの必死の動きに対し、ナイロビで「IZAKAYA」と銘打ったレストランを経営する日本人の方から反応があって、ラヴィントン(Lavington)にある系列のカフェでライブのできる可能性が出てきた。しかし問題は、住宅地でイベントを行うことに対する市・警察の許可を取ることだ。MriさんOtiさんご夫婦の非常な苦労の末、ライブ2日前(!)になって許可が下り、大使館ライブの翌日、とても美しい庭と、元の邸宅を活かした建物が印象的なChekafeで三人のライブが実現した。

日本のカレンダーでは卒業・歓送会と忙しいシーズンなので昨日はどうしても来れなかったという在ケニア邦人の方々や、日本からケニアを旅行中の人がたまたま来てくれたり(いい旅行をしてますね!)、その隣で昼間からがんがんビールを飲み、ライブを観てくれたヨーローッパ系の一家が帰り際に「ウチでパーティーやる時来てくれる?」と声をかけてきたり(ふちがみさんが英語スワヒリ語でライブを進めていたから、我々をケニア在住だと思ったらしい)、メニューにはラーメンがあったり、オーナーと現地スタッフが並んで餃子の実演販売をしたり、何かと楽しいライブであった。そして日本人の多いライブだったからこそ、ひとくちに在ケニア邦人といっても多種多様な方々の居ることがわかった。大使館関係者から長く経済協力・社会協力に携わっている方々、お店の店長さんや同じ敷地で花屋さんを経営するご姉妹、日本人第一号のケニア獣医師(!)の方など、滞在している年数も住んでいる場所もケニアとの関わり方も、その方ごとに違っている。日本でイメージする「日本人」の枠線が、ここでもまた少しブレてくるのだった。

大使館ライブで盛り上がった「キゲウゲウ」を演奏すると、この日もカウンター奥の現地スタッフのみんなはノリノリだった。ライブの帰り際には彼らが検索した我々のMVをかけてくれ、寒い京都で撮影したMVがこんな形で聴けるとはと、感動した。

ここで早くも、ふちがみとふなとの来ケニアスケジュールは完了。翌日には飛行機に乗らなければならない。かなりの弾丸ツアーを敢行したお二人、お疲れさまでした!僕はこの次の週末までここに残って、エマソロライブと、懸案である「エマーソン北村アーティストトーク」の実現に取り組むのだ。

(4)待つ。 へ →

← (2)初めてのライブ へ

目次に戻る

ふちがみとふなととエマーソン北村「キゲウゲウ」「マジシ」の動画についてはこちらを。

2019.04.14 Sun

ナイロビ旅行記(2)初めてのライブ

<街の構造>

経済発展によって、ナイロビの市域は拡がっている。国の中枢機関、大企業や高級ブティックが集まるブロック(Central Business District=CBD)と、旅行者には危険と言われているダウンタウンとは道一本隔てただけで隣り合っていて、ダウンタウンの中心にある長距離バス乗り場から街のシンボルであるケニヤッタ国際会議場までは歩いて5分ほど。この、市の中心エリアのすべてを合わせても、徒歩30分で一周できるだろう。しかし「本当の今のナイロビ」はその外側にあるといえる。かつては大きな邸宅だった敷地にオフィスビルやレストランが建ち、道路に沿って車で少し走るごとに、ちょっと多すぎるのではと思うくらいショッピングモールが作られている(あるショッピングモールには、フランスの有名スーパーCarrefourが入っていた)。しかしそれらはたがいに距離がありすぎたり、高い塀に囲まれていて中の様子がうかがえなかったりして、徒歩で移動するのはちょっと難しい。モールや主要な建物の入り口には必ずと言っていいほど警備会社のセキュリティチェックがあり、銃を持つ警備員(警官?)も普通だ。警備会社でいったいどれほどの雇用を生み出しているのか、考えたくなる。そんなわけでナイロビは、僕のように「初めての街に行った時はまず、地図など見ないでどこまでも歩き回る」ことを常にしている者にとっては、ややストレスのたまる構造になっているのだ。しかしそんな街でも、地元の人は普通に通勤や買い物をしている。一体、車を持っていない人はどうしているのだろうか?マタトゥやバスを利用したり、あるいは結構な距離を歩いているようだが、実際のところは分からない。ある夕方、坂の多いナイロビの街を歩いて帰宅する人々の長い列が、逆光の中で不思議なシルエットを作っていた。なかなか忘れられない光景だった。

<クオナ・アーティスツ・コレクティブ>

そんな「新しい街」のひとつ、キリマニ(Kilimani)というエリアの一角に、Kuona Artists Collectiveがある。ケニアや近隣国の美術家が集まって制作や展示をしている「芸術村」だ。邸宅だった敷地にコンテナを利用したアトリエ十数棟が並び、中央には広場や、ケータリングで食事のできる建物がある。いつも誰かが居て何かやっている感じは「部室」のようでもあるし、アートの断片が雑然と並ぶ様子は日本の「フェス」が毎日続いているようでもある。ただし、並んでいる作品はどれもクオリティの高いものだった。このコレクティブを運営しているのは、参加している美術家たち自身。その中心人物のひとりKevin Oduorさんは、ナイロビ市中心部のウフル・パークにある独立の闘士と女性の像を制作するなど、実力のある彫刻家である。僕は日本の美術家の活動環境を知らないから比較はできないが、とても意欲的な場所だと思った。Mari Endoさんもここを活動の拠点のようにしてらっしゃるので、僕らも楽器を運ぶ中継地点として使わせていただいたり、そして、ここでやりたい企画も持っていた。それをめぐって、いろいろと印象深いできごとが起こるのだったが。。

<最初のライブ>

ふちがみとふなととエマーソン、ナイロビでの初ライブは、到着して三日目の3月2日土曜日、アッパー・ヒル(Upper Hill)にある日本大使館内で行われた。大使館に併設されている日本広報文化センターJapan Information & Culture Centreのホールがその会場だ。我々のように事務所に属さないインディーなアーティストのコンサートを日本大使館内で行うのは貴重なケースだそうだが、大使館の方々は事前の打ち合わせから当日の機材セッティングまで、非常に前向きに協力して下さった。フロントアクトとしてナイロビに住む邦人のコーラスクラブが「マライカ」を歌ったあと、大使館職員のスーザンさんに流暢な英語で紹介されて、ライブが始まった。

ヴォーカルのふちがみさんはナイロビでスワヒリ語学校に通っていたことがあり、英語とスワヒリ語混じりで話をしながらライブを進めてゆく。言葉がストレートな形で音楽になる瞬間を大事にするふちがみとふなとのライブは、ふちがみさんのちょっとした喋りが曲を聴く上で大きなヒントになることがある。それをナイロビでも行えることは大きな強みだ。

海外でライブをする場合はやはり、その土地の音楽や話題を取り入れたいと思うわけだが、日本人(というか日本語で音楽を作っているアーティスト)の場合、やはり問題となるのは言葉をどうするかだ。現地語に寄せて準備するか、日本語で通すのか?実は僕は最近まで、後者の方が良いと思っていた。下手な現地語で音楽を補強するよりも、意味は伝わらないと割り切って日本語で自然に話し、演奏に集中した方が良いライブになると考えていたからだ。昔の「外タレ」のライブのいかにも「営業」ぽい日本語トークの記憶があるからかもしれない。しかし最近になって、イ・ランさんの字幕付きライブなど、日本でライブをする今のアジアのアーティスト達の日本語に対する非常な努力を観ていると、そうとも言えないんじゃないかと思うようになってきた。本来は言葉で補う必要などない音楽、しかし歌詞がある以上は言葉と切り離して考えられない音楽。この問題には僕もまだ答えが出てないのだが、少なくとも「音楽なんだから言葉なんかどうでもいいさ」といったお手軽な姿勢ではもはや良いライブはできないと思っている。ちょうどそんなことを考えていた時だったから、英語でMCをし、スワヒリ語の歌詞を日本語に訳して歌うふちがみさんのやり方は、とても刺激になった。

ライブの話だった。客席の8割はケニアの人、というか、非日本人のお客さん。「ケニアの人」にはアフリカ系もヨーロッパ系もアジア系もいるから、客席の見た目でお客さんの「人種」を判断するのは意味がないのだが、やはり、この人達に向かって演奏するのだと思うとがぜんやる気が出てくる。自分を囲っている「日本人」という枠線がぼやけてゆくような感じがして、これが海外ライブの醍醐味だなと思う。でも今日はちょっと違って、日本大使館のお客さんは、意外と「おとなしい」。日本のライブのような「おとなしさ」だ。しかし後で多くのナイロビの人に会ううちに、それが彼らの普通だということに気がついた。割とシャイというか、反応がソフトなのだ。客席の見た目で音楽に熱く反応するだろうというのは、アメリカやジャマイカのライブ映像に慣れてしまった我々の空想にすぎないのではないか。ある時点でそのことに気づき、改めて客席を眺めてみると、実は音楽がじっくりと伝わっていることがわかってくる。そうなるとこちらも実力を出せるようになる。そして今回のためにミュージックヴィデオまで作って準備した今のケニアのヒットラップ曲「マジシ」で反応が上がり、「キゲウゲウ」でついに大爆発!自分の演奏が聴こえないほどの大合唱になった。ふちがみさんは、今自分はケニアのラップにはまっていて、楽曲として本当に好きだからこの曲をやるんだと言っていた。その欲のない姿勢が逆にお客さんに火をつけたのではないかと思った。

コンサートの最後には、それまで客席にいた孤児のための学校の生徒達がステージに上がり、リコーダーアンサンブルの演奏を披露してくれた。こうして、非常に印象的なナイロビでの一回目のライブを終えた。

(3)キャンセルされたイベント出演 へ →

目次に戻る

Kuona Artists Collective

ふちがみとふなととエマーソン北村「キゲウゲウ」「マジシ」の動画についてはこちらを。

2019.04.11 Thu

ナイロビ旅行記(1)ツアー概要、毎日の往復

<ツアー概要>

2019年2月末から3月上旬にかけて、ケニア・ナイロビに行ってきた。普通のケニア旅行ならば、サファリ(これ自体がスワヒリ語で旅行という意味)をして野生動物を見て、というのが定番コースだろうが、僕は十数日の滞在中にライオンにもサイにもキリンにも会わなかった。市内にあるナイロビ国立公園の脇を車で走りながら夕刻にダチョウを一度見かけたきりで、他に会った動物は滞在したお宅の犬と猫たち、それから部屋の壁にずっといたヤモリくらいだった。

京都を中心に活動するユニット、ふちがみとふなとと僕は「と」を一個増やした名前で2015年からライブを続けている。夏の西院フェス・冬のアバンギルドというのが定例だ。2016年アバンギルドでの「ある冬の夜に」にいらして、声をかけてくださったのがMari Endoさんだ。彼女は夫のOtiさんと共にナイロビに住み、美術を中心にケニアと日本のさまざまな文化交流をコーディネートしている。ご自身も版画を制作される。

日本語を大切にした音楽からすぐには想像できないが、ふちがみとふなとは1980年代後半、それぞれがアフリカ放浪の旅をしている時に現地で出会い、日本に戻ってきてからユニットを結成した経歴を持つ。Mariさんはその頃からのふちがみさんの友人でもあり、彼らはすでに2016年に第一回の「Homecoming(今回のイベントのタイトル)」を行っていた。第二回に向けて参加アーティストを増やすべく、名前が挙がったのが僕だった。Mariさんはすぐにでも第二回のイベントを開催したかったのだが、その後ケニアでは大統領選に伴って政治・治安のなりゆきが不透明になったため時間がかかり、ようやく今回のスケジュールを決められたのが2018年の春だった。

ツアーの概要は、2019年3月2日(土)日本大使館内のJapan Information & Culture Centre(広報文化センター)ホールでのライブ、3月3日(日)日本人が経営するカフェChekafeでのライブ、そしてふちがみとふなとが帰国した後の3月9日(土)ナイロビに隣接したキアンブ(Kiambu)という地域にあるカフェThe GOAT Social Clubでの僕単独のライブ(エマソロライブ)を行うというもの。その他に、市内のレコーディングスタジオSupersonic Africaでのセッションも行った。このうちChekafeでのライブと後に記すもう一件の企画については、いろいろ深い経験をさせてくれた紆余曲折があるのだが、とにかくも予定されたすべての活動を好評の内に終えることができた。

<滞在したお宅>

滞在させていただいたMariさんとOtiさんのお宅は、ナイロビ中心部から30kmほど離れた住宅地にある。平屋だが美しいお宅で、敷地の半分は庭だろうか。お宅の周りにはその後ナイロビでよく見かけることになる木肌の白い木(名前は何だろう)が立ち、庭にはハイビスカスやパッションフルーツが植えられていた。家の中は石の床になっていてとても涼しく、お手伝いのVeronicaさんが毎日モップで水拭きするから、とても清潔だ(言っておくが彼らは我々と比べて特別にリッチというわけではない)。公営の水道は止まったり、不当に高い料金を請求されたりするので使わず、5,000リットルの水タンクを庭に設置して民間の会社から月に約一回配達してもらい、トイレなどには別の雨水タンクの水を使い、そして飲料水は買っているそうだ(スーパーでは20リットルの大きなペットボトルに詰め替えで水を売っていた)。水道民営化後の日本を見るようだが、道でも大量の水タンクをバイクにくくりつけて運ぶ人を始終見かける。「水は、問題」がOtiさんの口癖のひとつだ。そんな苦労を知らない僕には、Mari-Oti家の滞在はとても快適。朝7時に明るくなると同時に聴こえる鳥の声で目を覚まし、ごはんを食べてでかけて、夜は時差(6時間遅い)の関係もあって早めに寝る、というありえないほど規則正しい生活をした。後半は結構乱れたけど。

<毎日の往復>

Mari-Oti宅とナイロビ中心部を往復する車から見る景色が僕の初めての、そして最も多く目にしたケニアの風景となった。上手く行けば40分、渋滞すると3時間。コンテナを積んだ長距離トラックやバスには思い思いの塗装がされていて、見ていて飽きない。途中何カ所かで、トタン屋根の小さな店が増えたと思ったら、道ばたに大勢の人が集まっている。荷物を持った人、手ぶらのひと、普段着の人、派手な服のひと、本当にいろんな人が何をするでもなく立っている。この後ナイロビのいたるところで、時間帯を問わずこの「人が集まってただ立っている」のを見るのだが、この風景は僕にとってアフリカそのものと言ってもよいほど印象に残っている。実は、ここは地域の交通の要所であり、人々はマタトゥ(中古の日本車を改造して小型バス化したヴァン)や、映画「マッドマックス」のように布で顔を覆ったバイカーが運転するタクシーバイク(二人乗り、時には三人乗りする)を待っているのだ。「何をするでもない」と見えたのは僕の側に彼らを「見る」状態がなかったからで、日が経ってすこし僕と彼らの時間の流れ方が「同期」してくると、彼らはドライバーと交渉したり、物を運んだり、おしゃべりしたり、誰もが自分のことを普通に行っていて、本当の日常の時間がそこにあるのだと分かってきた(たまに、本当に何もしてない人もいる)。日本に戻ってきてナイロビの記憶も薄れたなあと思っていたある日、大勢の人が同じ方向へ一斉に歩いているから何事かと思ったら、ただの通勤ラッシュだった。その行動が不思議に思えるくらい「ただ立っている人々」は知らないうちに僕に強い印象を与えていたのだ。

ナイロビから30km離れればかつては都会ではなかっただろうが、今やこの幹線道路沿いは、完全に普通の郊外である。セメント工場、鉄工所、SGR(ナイロビーモンバサ間を結ぶ、中国資本によって作られた最新鉄道)の高架、遠くにはきれいに並んだマンション群まで見える。沿道にある巨大ショッピングモールは、完全に「イオンモール」だ(人工の滝まである内部は、それ以上かも)。しかしそのすぐそばで、牛の群れを連れた人がいたり、畑で働く人がいる。そして、日本で言えば国道級の道なのに、人が思い思いに横断する。道沿いを歩いている人も、車との距離がすごく近い。そして意外に、トラブルにならない。渡る方も渡られる方も、ぎりぎりのところで上手に避けてゆく。この「ぎりぎりでトラブルにしない力」も、後々身をもって感じることになる。

あと、車の窓から見えたもので(なにせ、これが僕のナイロビにおける基本のものの見方なのだ)印象に残ったものは、広告看板。清涼飲料、車、住宅、病院、旅行、あらゆるものがキャッチーなフレーズと共に宣伝されている。そしてその雰囲気が日本と比べて、なんというか、「前向き」なのだ。僕が一番覚えているのは、優しそうな高齢者夫婦の写真を使った「引退後は、資産運用をしましょう」という看板。「資産運用を我が社に」とかではなく、広告を作っている側も本気で「資産運用って、大事ですよね!」と語りかけているような雰囲気は、どことなく昭和の日本に通じるものがあって、ひょっとしたらこれが経済成長ということなのかも知れないと感じたのだった。間違っているかもしれないけど。

ナイロビ市の中心が近づくと渋滞が激しくなる。車が少しでも止まるとすかさずやってくるのが、物売りのひとびと。バナナやプラムや水はわかるが、ネクタイや車のワイパー、さらには絵画まで売っているのはなぜなのか(でもネクタイは売れていた)。テニスラケットも売っているのかと思ったら、網部分に電流を流して蚊を取る(焼く?)アイデア商品だそうだ。交差点はラウンドアバウトだから信号はない。ここでも車同士は、ぎりぎりまで止まらない。盛大にクラクションを鳴らしながら、しかしなぜか事故にならない(何度か事故も見たが)。そうこうして、スタジアムの角まで来たら、いよいよナイロビ市内だ。

(2)初めてのライブ へ →

目次に戻る