<Ketebul Music>

前回、アフリカの人々は自分たちの古い音楽をかえりみないと書いたが、多分唯一、ケニアのポップ音楽の歴史に取り組んでいる人たちがいる。ゴーダウン・アートセンター(GoDown Art Centre)の敷地内にあるケテブルミュージック(Ketebul Music)はレコーディングスタジオとレーベルを兼ねた組織で、1940年代から70年代までのケニアポップミュージックの音源や映像を集めたり関係者にインタビューをして、それをアーカイブとしてまとめる活動をしている。

僕がケテブルを訪れたのは偶然で、クオナと並ぶアートセンターであるゴーダウンを見に行った時、まるでジャマイカのスタジオのような雰囲気の建物があるので、思わず中に入ってスタッフに話しかけたのだ。ちょうどその時スタジオは停電していて、窓際で本を読む以外することのなかったスタッフは快く応対してくれた。壁にはボブ・マーリーやサリフ・ケイタの写真。スタジオにはミュートしたドラムセットにアナログのミキサー。先日のSupersonicとは対照的な内装と低予算の機材は、僕に正直「これこそアフリカ音楽のスタジオだ!」と感じさせるものだった。実際ここではさまざまなレコーディングが行われ、常にミュージシャンが「たまっている」ような場所だったそうだ。「だった」というのは、近くゴーダウンが改装される予定で、古い工場を改造したその敷地の建物(ここは「工場街」と言われる地区にあり、周りには自動車の修理工場がたくさんあって、部品取りのための車の残骸が路上に延々と並んでいた)からは次々とアーティストが転出しているところだったからだ。このスタジオはこの後、どうなるのだろう。

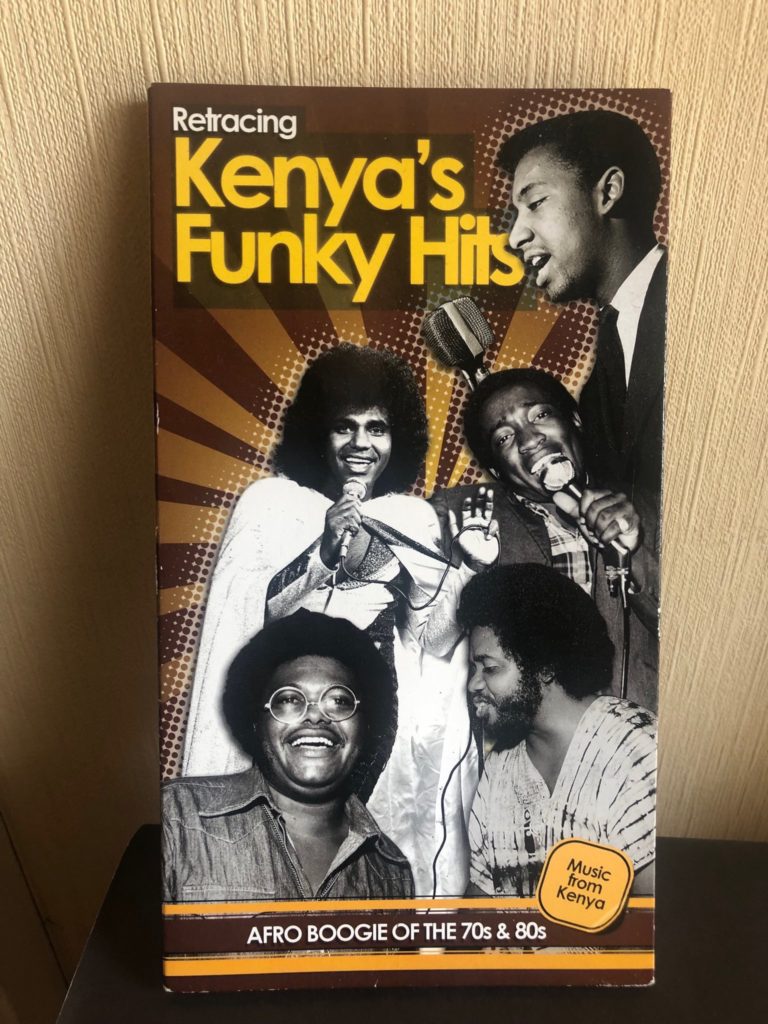

ケテブルで僕はRetracing Kenya’s Funky HitsというCD+DVD+本を買った。ベンガ、プロテストソングなどと並ぶアーカイブシリーズの一つだ。1ベージ目がジェイムス・ブラウンから始まっていて、納得!という感じ。1974年の彼のアフリカツアーに影響を受けてケニアでも多数のバンドが誕生し、その多くはルンバとアメリカのソウルの両方をレパートリーにして、ケニア国内だけでなくエチオピア等の隣国やヨーロッパまで、仕事のあるところにはどこにでも行っていたこと、そしてそのブームはディスコの波がナイロビへ及んだ時に終わってしまったことなど、本当に始めて知る歴史ばかりが書かれてあった。

<ついに生バンドに遭遇>

さて「待機期間」も三日目となった 3月7日木曜日、やっとクオナ・アーティスト・コレクティブから連絡が来た!アーティストトークは翌日金曜日に行うことに決定。さらに、訪問しているのが日本人ミュージシャンであることを知った中心人物の一人Kevin Odourさんが、僕を個人的に、地元で音楽が演奏されている店に連れていってくれるというのだ!しかもそれは「今夜」だと言う。三日間連絡がなかったあとでこれからすぐに来いとは、またもやケニアタイミング…もっともこの頃には僕もこのタイミングに慣れっこになっていたから、ケニアで一番したかったことが実現することに、否応なくテンションは上がるのだった。

クラブに行くメンバーはKevinさん、Otiさん、僕の三名。Otiさんの奥様であるMariさんが誘われなかったことが、僕には最後まで気がかりだった。音楽を聴きに出かけるのは「男同士」でなければいけないのだろうか(お店には女性客も多勢いた)?それともこれは僕への「おもてなし」だから?とにかく今は、先方のいう通りにするしか選択肢はない。真新しいコンバースを履いたOtiさんと僕は出かけた。

Kevinさんとの待ち合わせまでには時間があるから、Otiさんは髪を揃えたいと言い、ならばと僕も理髪店についていった。その店はAdams Arcadeというナイロビで初めてできたショッピングセンター(独立前にできたそう)にあって、他の「イオンモール」的ショッピングセンターとは雰囲気がまったく違っていた。古い郵便局、イスラム絨毯の店、店先で焼き鳥を焼いている肉屋、僕の実家にどことなく似ている日用品店などが並ぶその奥に、理髪店はあった。理髪師はOtiさんや他の客と何やら面白そうに話をしながら、バリカン一丁で髪を切り揃えてゆく。そのテクに驚きながら僕は、彼らの言葉が街の他の場所よりも一層聴き覚えのない響きになっていることに気がついた。彼らはルオ語オンリーで話し合っていたのではないかと思う。

クオナでKevinさんと合流。前の週に挨拶はしていたが、ちゃんと会うのはこれが初めて。他のクオナメンバーのようにニコニコせず、ゆっくり話す雰囲気は、独特の深みがあって僕は好きになった。あまり気軽にしゃべれる感じではないけれど。そして日も暮れて、ついにCBD(セントラル・ビジネス・ディストリクト)へ。明かりの落ちた街は夜の顔を見せていて、これがアフリカの都市なんだと思った。人出も多い。昼間はビジネスマンが携帯で話をしている歩道は、果物を売る露店で埋まっている。著名な彫刻家であるKevinさんは、この街でも有名人だ。駐車場から店に歩く5分ばかりの間に、「友人」から次々と声をかけられる。今の僕はKevinさんのお陰で彼らの「仲間」の位置にいるが、もし彼と一緒でなかったら、彼らには僕がどんな風に見えていただろうか。

この夜の主目的は、Ohanglaのバンドを観に行くことだ。オハングラはルオの音楽で、ネットで探すと太鼓やマラカス風の楽器を持って歌う伝統的なものが出てくるが、「今の」オハングラは打ち込みの、しかもコンピュータでなくヤマハのポータブルキーボードの内蔵音色をそのまま使ったトラックにのせて歌を歌うという、韓国のポンチャックや南アフリカのシャンガンエレクトロに通じる手法で作られている。チープな(僕はそう思わないが)機材で作られるそれらのサウンドはそれがポップスの中でも一層コミュニティに根付いた音楽であることを示していて、ハイスペックなコンピュータで作られるUSを頂点とする音楽とは対極の、もう一つの世界標準をなしているように僕には思える。それをバンド演奏してる現場というのはめちゃめちゃ楽しみだ。しかしKevinさんは、「バンドの演奏までまだ時間があるから、まず飯でも食いに行こう」と言う。はい、もちろん、ついて行くしか選択肢はないです。

足速に歩く彼らについてゆくのが精一杯で、地図も見れなければもちろん写真なんか撮れない。多分Tom Mboya通りに出たのだと思う。サファリコムの看板のある携帯ショップが入っている雑居ビル。セキュリティチェックを受けて石造りの階段を二階に上ると、ベースの音に不意を突かれた。ドラムス+ベース+ギター三人+ヴォーカル二人、計7人のバンド。食事に来たこの店にも、ベンガの生演奏が入っていたのだ。店は音楽を聴く場所というよりはテーブルが並んだ定食屋で、その隅でバンドは演奏している。客の中で黒人じゃないのはもちろん僕一人。結構年長者もいるバンドメンバーはちょっと死んだ眼をしていて、あの曲どうだったっけという風に相談しながら、明らかにノリノリではない感じで演奏している。それなのに曲が始まると、息ぴったりの男女ヴォーカルを始めとしてリズム隊からギターの絡み具合まで、CDで聴いていたベンガそのもののグルーヴとサウンドが出てくる!ぼろぼろのPAからベースが爆音で出て、マイクの立ってないドラムがとても近い音で鳴っている。僕がレゲエバンドやアフリカのバンドに感じる「あり得ないものを見ている」体験がそこにはあった。僕も一応ミュージシャンだから、日本であれば大抵どんなバンドでも、聴こえてくる音から個々の演奏がどう全体を構成しているか、自分の中で組み立てることができる。しかし今、至近距離で演奏するバンドを見ながら、それが全くできないのだ。それでいて全体のサウンドはまぎれもない「音楽」を表現している。グルーヴと音色で時間が曲げられてゆくような感じ。これが海外でバンドを見る醍醐味だ。ところが周りの客たちは、その演奏を見事なほどまったく意に介さず、静かにビールを飲んでいる。Otiさんによれば、来ている人はナイトライフを楽しんだりしない「普通の公務員とか」だそうだ。僕らも煮魚(ウガリ、スクマ付きで300Ksh=約300円)の骨を延々ほじりながら、何も言わずバンドを見続けた。Kevinさんは「こういう生バンドを入れる店は、ナイロビでもここくらいが最後なのではないか」と言っていた。水タンクで手を洗うふりをしてiPhoneのスイッチを入れ、演奏を隠し録りした。

「前座」のバンドがこんなだから、「メイン」のオハングラバンドはどんなだろうと期待して、クラブCity Platinumに向かった。Kevinさんが事前にマネージャーに連絡してくれたおかげでここも「顔パス」。しかしこちらのバンドは、正直微妙でした…。店の内装はクラブというより、80年代のディスコという感じ。フロアは7割がテーブル席で、3割がダンスフロア。そこに、ドラムス+キーボード二人+オハングラを特徴付ける金属の振りものや輪になった鐘をたたくパーカッション(音はそれぞれ、音量が100倍になったカバサとトライアングルといったところ。しかも叩くテクが半端ない)からなるバンドをバックに、歌手やダンサーがパフォーマンスをする。一人のキーボードがコードとベース、もう一人のキーボードが「ギター」を担当する。アフリカ音楽を特徴づけるギター、それをキーボードの内蔵音でシミュレートするのだ。どれだけデジタル好きなのか。しかしこの鍵盤ギター、音色はチープなのに、ギタリストがいるとしか思えない演奏をする。ベースはコード担当者の左手で、図らずもエマソロと同じ方法をとっているが、PAで無理に低音を上げていて、あり得ない程の音圧がある。パーカッションと相まって、正直うるさい。強いて良かった点をあげるなら「あ、このキーボード、ベースの音もギターも入ってるんだから、別にメンバーいらなくね?」という発想が、その音楽と分ちがたく結びついていることが発見できたことかな。バンドよりもむしろ、バンドの幕間にトークをするコメディアンが良くて、周りは爆笑していた(多分下ネタだと思う)。トークの合間に披露する歌も、メインのヴォーカリストより好きなくらいだった。ここでもお客は熱狂的に踊るわけでもなく、フロアでちょっと踊ってすぐテーブルに戻り、ビールを飲み、またフロアに戻るのを繰り返している。本当にこの人たちは「おとなしい」。しかしこの感じにも慣れてくると、パッと火はつかないけどじっくりと時間を過ごすこの流れが、彼らのいちばんの楽しみ方なんだな、と納得できるようになってきた。

先程のベンガ定食屋バンドとこの人力デジタルオハングラバンド。ナイロビの人々にとっては、定食屋バンドは死んだ眼で懐メロを演奏する消えゆく音楽形態で、クラブのバンドは日本人ミュージシャンにも見せられる新しいバンド、ということになるのかも知れない。しかし案の定、僕の心に残ったのは定食屋バンドの、歪んだ音響と素晴らしいアンサンブルの方だった。外側からの眼と内側の価値基準とは、どうして相容れないのだろうか。ごくわずか、ケテブルミュージックのような存在だけが細々とそれらをつないでゆくのだろうか。ひょっとしたらKevinさんはそんなことを全部知っていて、あえて両方を僕に見せようとしたのかもしれない。多分、そうではないと思うけど。なにも説明しないまま、彼は「友人」たちに挨拶されながら、Uberで帰っていった。

← (5)音楽と、言葉について へ